|

Il Cratilo di Platone |

btfp |

|

Il Cratilo di Platone |

btfp |

Ermogene, pur convinto, chiede a Socrate di illustragli che cosa s'intenda per correttezza naturale dei nomi (391a). Socrate dice di non saperlo e di essere desideroso di indagare, con lui, sulla questione.

Questa ricerca - prosegue Socrate - dovrebbe avvalersi di «coloro che sanno» (391b). Chi sono? Socrate li elenca:

i sofisti, delle cui grazie si può far tesoro pagandoli, alla maniera di Callia, fratello di Ermogene, che è considerato sapiente perché ha speso molto. Quest'ultimo, sfortunato con l'eredità paterna, dovrebbe quindi pregare il fratello ricco perché gli riferisca quanto ha imparato da Protagora. Ermogene, però, non accettando la Verità di Protagora, rifiuta anche di accogliere le sue verità come se avessero un qualche valore (391c);

Callia, che aveva ereditato il cospicuo patrimonio paterno lasciando Ermogene in povertà, lo aveva successivamente dissipato con i sofisti: l'allusione di Socrate alla sua reputazione di sapienza - acquistata in unità discrete, sperperando denaro, a pagamento - è dunque ironica.

Quanto a Omero, è per Socrate meritevole d'interesse quando parla dei nomi differenti attribuiti da uomini e divinità al medesimo oggetto (391d): si può supporre che il nome giusto sia quello adottato dagli utenti più autorevoli (391e). Una doppia nomenclatura omerica più alla portata degli esseri umani è quella del figlio dell'eroe troiano Ettore, noto sia come Scamandrio, sia come Astianatte (392b). Nel VI libro dell'Iliade (vv. 401-402) Omero riferisce che il primo nome gli era stato dato dal padre, il secondo - che significa "signore della città" - dagli altri. Socrate, però, cita un libro successivo dell'Iliade, il XXII (v. 506), nel quale si ricorda semplicemente che il bambino era detto Astianatte dai Troiani perché figlio dell'unico vero difensore della città.

Dall'affermazione generica del XXII libro Socrate deduce che per Omero la denominazione Astianatte, data dai Troiani, vale a dire dagli uomini di Troia, è più corretta di quella di Scamandrio, che, per esclusione, doveva essere quella attribuitagli dalle donne, perché gli uomini sono più assennati delle donne (392c-d). Tuttavia, come sappiamo dal VI libro, Scamandrio non aveva ricevuto il suo nome dalle donne, ma da Ettore in persona. Socrate l'ha dimenticato, o ha scelto di passarlo ironicamente sotto silenzio? Dobbiamo o no prendere sul serio la sua sequenza di etimologie omeriche (393a-396d) ispirate dalla sua lettura lacunosa dell'Iliade?

Al termine della sua prima trattazione etimologica, Socrate dice che la sua competenza gli è sopravvenuta all'improvviso non si sa da dove (396c). Ermogene lo asseconda, paragonandolo a uno dei profeti che vaticinano, invasati dalla divinità (enthousiontes): Socrate aggiunge che questa sua estemporanea sapienza demonica gli è stata trasmessa da Eutifrone di Prospalta, con cui ha passato la mattinata (396d). Conviene dunque approfittare del momento d'ispirazione per discutere sui nomi, pur con il proposito di compiere, il giorno successivo, una purificazione (396e), purché si trovi qualcuno - sacerdote o sofista - esperto di tale rituale (397a).

L'elenco di utenti autorevoli da cui prende le mosse la trattazione etimologica di Socrate non comprende i dialettici. Le sue etimologie non sono costruite sulla loro sapienza, bensì su una discussione degli usi di Omero, che appartiene a un gruppo - quello dei poeti - la cui competenza cognitiva è criticata in più di un testo platonico. La stessa sapienza estemporanea di Socrate è da lui attribuita all'entusiasmo o invasamento divino. Sappiamo dal Fedro che l'entusiasmo potrebbe essere anche filosofico, ma ben difficilmente si può immaginarlo all'opera qui: il suo ispiratore è infatti l'indovino Eutifrone, 13 che, nel dialogo a lui dedicato, si dimostra incapace di superare il volontarismo morale - e dunque il riferimento a un principio di autorità. Tutt'al più, se in tutto ciò c'è un qualche contenuto cognitivo, deve essere qualcosa di noto nel modo accidentale e inconsapevole tipico della poesia.

Se così fosse, la trattazione etimologica della seconda parte del Cratilo non analizzerebbe il linguaggio come uno strumento dominato e determinato del dialettico, bensì come l'esito di una sedimentazione culturale plasmato variamente 14 nell'uso di poeti, sofisti e parlanti inconsapevoli ai quali, più o meno indebitamente, si è attribuita autorità. Il loro lavoro è esposto a forme di arbitrio interpretativo, proprio perché essi non sono «esperti nell'interrogare e nel rispondere».

Quando, per esempio, Ermogene rinuncia a dare una propria soluzione alla questione dell'etimologia della parola anthropos (essere umano) e lascia l'onere a Socrate (398e), questi gli chiede se ha fede 15 nell'ispirazione di Eutifrone (399a). Solo dopo la sua risposta, Socrate gli rivela che anthropos deriva da anathron ha opope ("chi esamina ciò che ha visto"): l'uomo, infatti, a differenza degli altri animali, riflette sulla propria esperienza (399c). Una simile rivelazione non è frutto di un confronto dialettico, ma viene sollecitata da un duplice atto di fede, diretto nei confronti di Socrate e mediato nei confronti di Eutifrone, di cui questi si è reso ironicamente allievo, tanto da dirsi esposto al rischio di «diventare più sapiente del dovuto» (399a).

Come mai la discussione sulla correttezza dei nomi - che abbraccia la cosmologia, la teologia, l'etica, la psicologia e la gnoseologia - non ha luogo a partire dalla conoscenza dei filosofi, bensì da quella dei poeti e di altri utenti ispirati, forse, ma non certo sapienti?

Nella successiva etimologia sui nomi degli dei (400d-408d), Socrate premette che di loro non sappiamo nulla, e tanto meno sappiamo dei loro nomi, compresi quelli veri con cui chiamano se stessi (400d). Conviene, dunque, astenersi religiosamente dall'indagine su di essi e interrogarsi su qualcosa di più accessibile: con quale opinione (doxa) gli esseri umani hanno posto i loro nomi (401a).

Anche in questo caso, e parlando di opinione e non di scienza, Socrate analizza scelte onomastiche fatte da utenti comuni e ne produce un'interpretazione che si connette a temi filosofici che gli sono familiari.

Per esempio (403a), il dio dell'oltretomba, Ade (Aides), non si chiama così perché si associa all'invisibile (aeides). Ade è temuto, perché l'anima scende nel suo regno nuda del corpo e non ritorna più (403b). Secondo Socrate, però, Ade non vincola con la necessità, bensì con il desiderio (403c): la separazione dell'anima dal corpo è infatti la condizione di possibilità della filosofia. Quindi, per lui, il legislatore ha derivato il nome di Ade non da aeides bensì da eidenai (sapere). 16

Le etimologie proposte da Socrate si basano sulla riduzione dei termini a composizioni di altri termini. Ma che fare con i nomi che, non essendo composti, possono essere considerati parti elementari, o elementi? Dovremo esaminarne la correttezza in qualche altro modo (422b).

Socrate ricorda, ipomnematicamente, che per correttezza di un nome si intende la sua attitudine a mostrare come sia ciascuna delle cose che sono. Questa attitudine è stata valutata tramite la scomposizione dei nomi in elementi primi (422d). Ebbene, come facciamo a giudicare l'attitudine di questi ultimi a mostrare com'è ciò che è?

Socrate invita Ermogene a immaginare in che modo ci comporteremmo se volessimo mostrarci a vicenda le cose senza avere né voce né lingua. Non ci metteremmo, forse, a fare segni con le mani, la testa e il corpo, alla maniera dei muti (422e)? Se per esempio volessimo indicare qualcosa di alto e leggero, alzeremmo le mani in alto, imitando la natura dell'oggetto; le sposteremo invece verso terra per mostrare qualcosa di basso e pesante; e per mostrare un cavallo al galoppo atteggeremo il nostro corpo in modo che somigli all'animale e ne riproduca il movimento (423a). La significazione, dunque, è una forma di imitazione, che è corporea se siamo muti e vocale se non lo siamo (423b). I nomi sono imitazioni vocali.

L'imitazione o mimesis contrassegna, platonicamente, l'attività dei poeti: questo spiegherebbe perché la trattazione etimologica del Cratilo fa riferimento alla poesia.

Socrate, però, non è ancora soddisfatto: un attore che fa l'imitazione di una pecora o di un gallo non sta affatto nominando gli animali che imita (423c). Lo scopo di chi recita, infatti, non è produrre simboli, ma immedesimarsi a tal punto nell'oggetto imitato da dare allo spettatore l'impressione di averlo davanti.

Socrate supera questa difficoltà con una distinzione di stile dialettico:

la mimesis designa una relazione dell'imitatore con la cosa imitata, o, più precisamente, con un suo specifico aspetto - il suono, la forma o il colore - oggetto d'imitazione;

ci sono, dunque, specie diverse di mimesis: la musica, per esempio, imita i suoni, mentre l'arte grafica si occupa della forma e del colore (423d).

Quando denominiamo usiamo la voce, ma non allo scopo di riprodurre il suono di qualcosa, bensì un altro elemento proprio di tutto ciò che è: l'ousia o essenza (423e). Chi cerca di imitare l'essenza con lettere e sillabe merita di essere detto onomastico: proprio lui è, afferma Ermogene, l'esperto che andavano cercando (424a). Se è così, dice Socrate, si tratta di distinguere e analizzare i suoni elementari nella loro attitudine imitativa e combinatoria, in modo simile a quanto si fa con i colori usati dal pittore (424d).

Questa operazione, avendo a che fare con i nomi primi, che risalgono a una remota antichità e sono seppelliti dai sedimenti della storia, rischia di essere oltraggiosa e ridicola (426b): Socrate, tuttavia, sollecitato da Ermogene, la azzarda per produrre una delle più antiche teorie del simbolismo fonetico o fonosimbolismo (426c-427d). 17

Per meritare il titolo di "onomastico" è sufficiente essere degli artigiani dei nomi o legislatori?

Abbiamo visto che la denominazione consiste nell'imitazione vocale dell'ousia di ciò che è e che la valutazione della sua correttezza spetta all'utente dialettico: l'onomastico, dunque, non potrà essere un qualunque Humpty Dumpty che ribattezza il mondo a suo arbitrio, ma solo chi ha la competenza di forgiare parole adeguate alle essenze. Riconoscere questa competenza rimane compito, appunto, del dialettico, la cui funzione, in questo scorcio di testo, è svolta, in effetti, da Socrate.

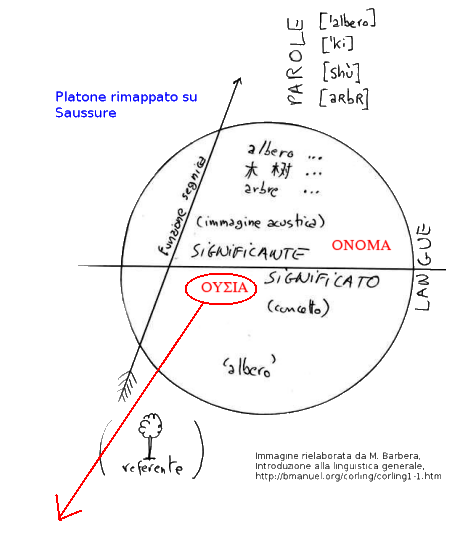

L'immagine qui a lato rappresenta un tentativo di rimappare le tesi espresse in questa sezione del dialogo su quelle di Saussure, con una importante differenza: mentre per Saussure il significato sta interamente nella convenzione e nell'uso, per Platone - lo spiega, per esempio, la VII Lettera - il referente ultimo è un mondo di idee indipendente dalle convenzioni umane. In questo senso, la posizione di Platone è molto più vicina alla semiotica di Frege.

[ 13 ] Socrate ha cura di ripetere più volte, nel corso della conversazione sulle etimologie, che quanto dice non proviene da lui, ma da Eutifrone (399a, 407d, 409d).

[ 14 ] Socrate menziona, per esempio, l'influenza di lingue non greche (409e) e dei mutamenti dovuti allo scorrere del tempo (421d).

[ 15 ] Il verbo usato da Socrate è pisteuo, che indica il credere o l'aver fede (pistis) come certezza soltanto soggettiva.

[ 16 ] I due termini sono accomunati dalla radice protoindoeuropea *wid (vedere). Eidenai è un infinito perfetto di valore stativo: "ho visto" e quindi "so".

[ 17 ] Si veda per esempio D. Airey, Using sound symbolism in branding.

Il Cratilo di Platone

by Maria Chiara Pievatolo is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Based on a work at http://btfp.sp.unipi.it/dida/cratilo